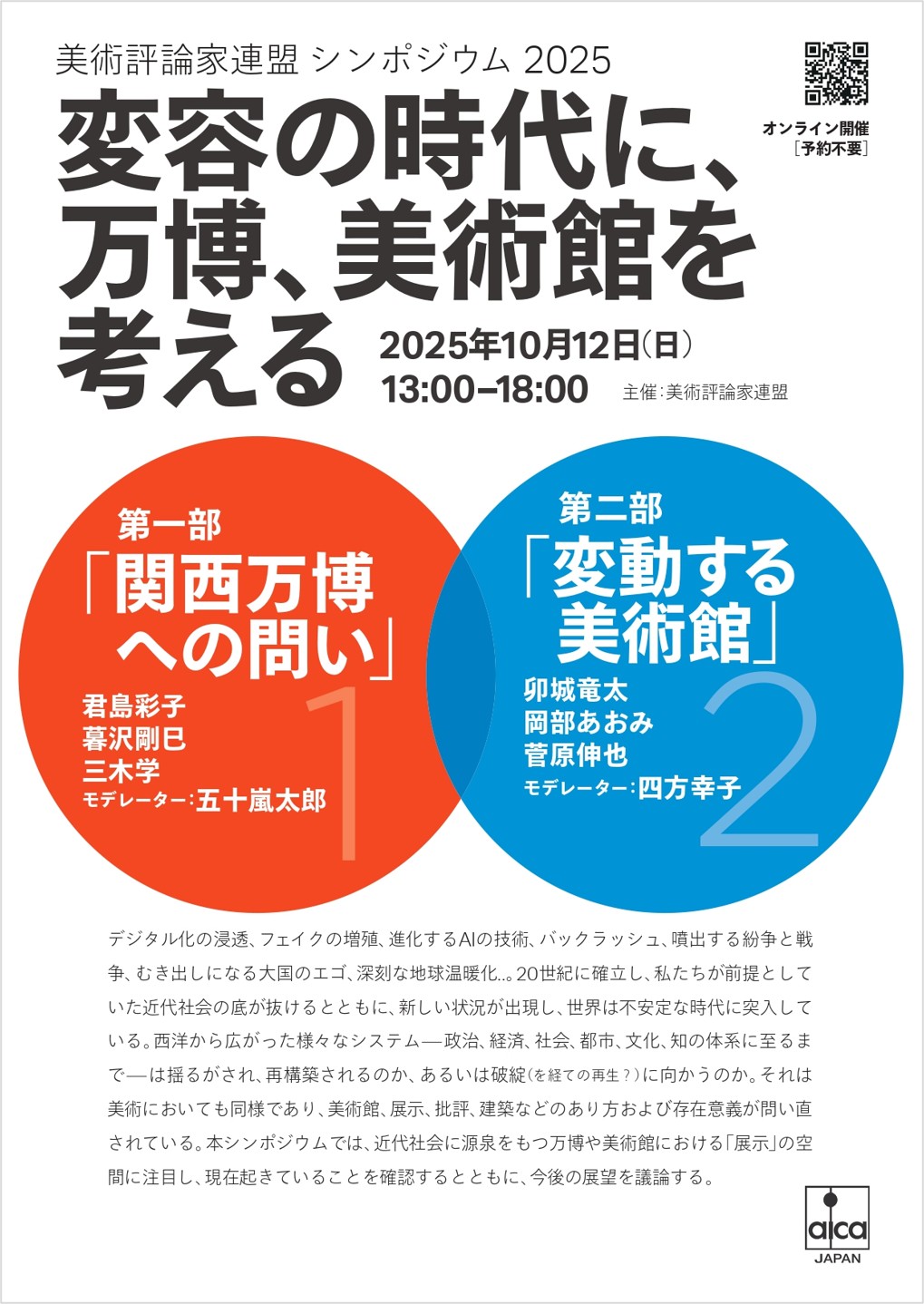

美術評論家連盟 シンポジウム 2025

「変容の時代に、万博、美術館を考える」

2025年10月12日(日)13:00-18:00

主催:美術評論家連盟

オンライン開催 https://www.youtube.com/live/73jwUTtf6z4 [予約不要]

デジタル化の浸透、フェイクの増殖、進化するAIの技術、バックラッシュ、噴出する紛争と戦争、むき出しになる大国のエゴ、深刻な地球温暖化、…20世紀に確立し、私たちが前提としていた近代社会の底が抜けるとともに、新しい状況が出現し、世界は不安定な時代に突入している。西洋から広がった様々なシステム—政治、経済、社会、都市、文化、知の体系に至るまで—は揺るがされ、再構築されるのか、あるいは破綻(を経ての再生?)に向かうのか。それは美術においても同様であり、美術館、展示、批評、建築などのあり方および存在意義が問い直されている。本シンポジウムでは、近代社会に源泉をもつ万博や美術館における「展示」の空間に注目し、現在起きていることを確認するとともに、今後の展望を議論する。

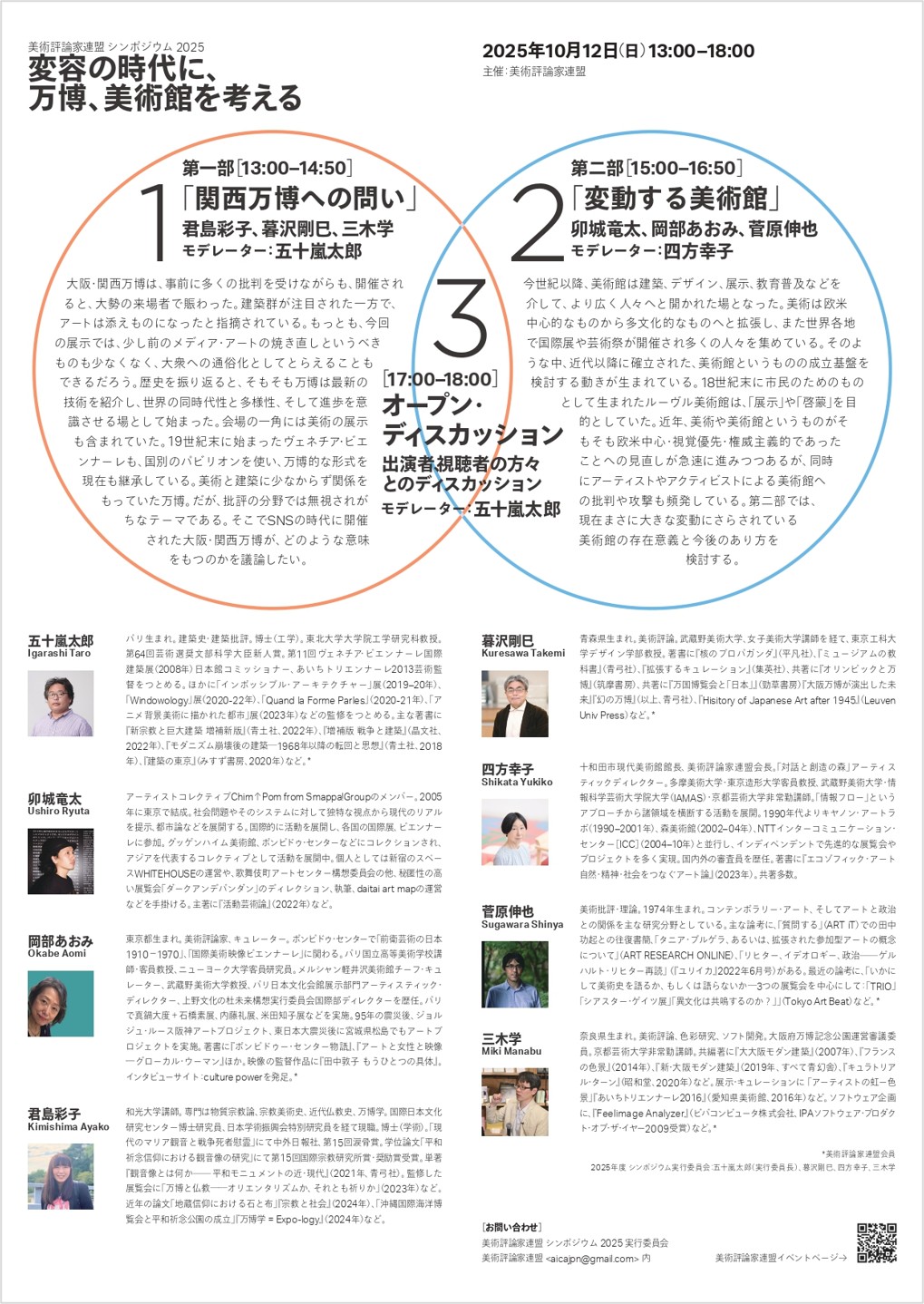

第一部 [13:00-14:50]

「関西万博への問い」

君島彩子、暮沢剛巳、三木学

モデレーター:五十嵐太郎

大阪・関西万博は、事前に多くの批判を受けながらも、開催されると、大勢の来場者で賑わった。建築群が注目された一方で、アートは添えものになったと指摘されている。もっとも、今回の展示では、少し前のメデイア・アートの焼き直しというべきものも少なくなく、大衆への通俗化としてとらえることもできるだろう。歴史を振り返ると、そもそも万博は最新の技術を紹介し、世界の同時代性と多様性、そして進歩を意識させる場として始まった。会場の一角には美術の展示も含まれていた。19世紀末に始まったヴェネチア・ビエンナーレも、国別のパビリオンを使い、万博的な形式を現在も継承している。美術と建築に少なからず関係をもっていた万博。だが、批評の分野では無視されがちなテーマである。そこでSNSの時代に開催された大阪・関西万博が、どのような意味をもつのかを議論したい。

***

君島彩子「万博の宗教文化と理想像」

1851年のロンドン万博以来、仏教表象は植民地収集品として展示される一方、日本をはじめとするアジア諸国によって自国文化を象徴する要素としても活用されてきた。1970年大阪万博では、日本の象徴であると同時に、アジア諸国に共有される文化として友好や平和の象徴にも位置づけられた。2025年の大阪・関西万博では宗教展示は減少傾向にあったが、イタリア館に見られるように宗教美術が注目を集める事例もあった。また、既存の宗教と断定し得ない文化的要素を通じて、現代世界における共生や理想像を提示する展示もみられた。

三木学「SNSと地球温暖化時代の共創の万博」

コロナ禍を経て、インバウンド激増し、SNS時代となった今回の万博では、多くの批判に建築家やデザイナー、アーティストが直接応答し続けた。体制の不備を埋め、クリエイターと来場者が頻繁に対話しながら、共に創り上げた点は、今までにないものだろう。また、会期の大半が過酷な暑さだったこと、アートと建築、デザインが風景化し、役割が交錯した点も特徴的であった。1970年大阪万博と比較しながら今回の万博の意味を考えたい。

暮沢剛巳「「万博3.0」としての大阪・関西万博」

万博は1851年のロンドン万博以来の歴史を有する1大イベントだが、この発表では現在開催最中の大阪・関西万博を帝国主義と植民地の祭典であった黎明期の「万博1.0」、メディアとテクノロジーの祭典であった「万博2.0」に次ぐ、課題解決志向の「万博3・0」と位置づけ、過去と現在双方の視点からその意義を検討する。21世紀の現在、万博を開催することに果たしていかなる意味があるのだろうか。

第二部[15:00-16:50]

「変動する美術館」

卯城竜太、岡部あおみ、菅原伸也

モデレーター:四方幸子

今世紀以降、美術館は建築、デザイン、展示、教育普及などを介して、より広く人々へと開かれた場となった。美術は欧米中心的なものから多文化的なものへと拡張し、また世界各地で国際展や芸術祭が開催され多くの人々を集めている。そのような中、近代以降に確立された、美術館というものの成立基盤を検討する動きが生まれている。18世紀末に市民のためのものとして生まれたルーヴル美術館は、「展示」や「啓蒙」を目的としていた。近年、美術や美術館というものがそもそも欧米中心・視覚優先・権威主義的であったことへの見直しが急速に進みつつあるが、同時にアーティストやアクティビストによる美術館への批判や攻撃も頻発している。第二部では、現在まさに大きな変動にさらされている美術館の存在意義と今後のあり方を検討する。

***

岡部あおみ「来歴とまなざしのあわい - 植民地と戦争にまつわる制作・購入・所蔵について」 現代アート作品を何も解説なしで見るときと、タイトルの横についた説明と共に見るのとでは大きな差がでる。今年の夏、パリとチューリッヒで見た展覧会は、美術館のコレクションや公開展示している寄託作品の来歴をテーマとしたものだった。東京国立近代美術館で10月26日まで開催されている当館が保管する戦争記録画の展覧会「コレクションを中心とした特集」も、作品を取り巻く政治社会的状況の解明とその開示の点で、上記の展覧会と同様の観客に向けた美術館博物館の態度と志向を示している。5月に訪れた台湾の故宮院では、戦時中に作られ、天皇に献上された後、戦後に返還された豪華な美術品を見かけ、日本の美術館でも、所蔵作品データベースに満州で制作と、来歴に書かれている作品がある。来歴は作品を作った人とその文化、作品が所蔵・保管された国とのかかわり、さらに両国間の歴史を表し、観客の視覚に変化をもたらす。日本では展示パネルの作家略歴などでも戦時中に関する情報は空白のままのことが多い。まず作品の来歴をより明確に記すことで、客観的な歴史性を美術館から発信することができるのではないかと、問題提起したい。

菅原伸也「美術館批判から見える美術館像の変化」

アーティストやアクティビストによる美術館批判や抗議活動を比較検討し、そこから見えてくる美術館像の変化を明らかにしたい。1970年前後の制度批判を代表するハンス・ハーケ《ソロモン・R・グッゲンハイム美術館理事会》(1974)と、近年のアート・アクティビズムである、Decolonize This Placeによるホイットニー美術館への介入(2018~19)は、ともに美術館理事の問題ある活動を告発した点で共通している。しかし、四十年以上の時間的隔たりを踏まえれば、むしろ両者の差異を検討することによって、この期間に生じた美術館像の変化が浮かび上がるだろう。さらに2024年3月に西洋美術館で行われた抗議アクションも例として取り上げ、日本の文脈との接続を試みることとしたい。

卯城竜太「日本のアーティストと日本の美術館」

日本のアーティストは、明治以降半世紀以上にわたり美術館不在の時代を生き、美術館への切実な渇望を抱いていた。WHITEHOUSEで企画した「大正異在郷芸界」展(阿部優哉キュレーション)は、大正期に芸術家や文豪が構想した理想郷的実践をヘテロトピアとして読み替え、特に尾竹越堂の壮大な墓地計画「一大楽園公園墓地」を美術館構想として提示することで、当時の思いを振り返りつつ、現代におけるアーティストと美術館の関係を問う試みであった。本展でコミッションしたトモ都市美術館による《すべてのアーティストは美術館を作るべきだ》は、現代の美術館をめぐる応答を端的に示すものである。同時期に進めたオルタナティブな活動を可視化する地図サイト「daitai art map」と併せて、その現在性を検討する。

[17:00-18:00]

オープン・ディスカッション 出演者、視聴者の方々とのディスカッション

モデレーター:五十嵐太郎

[出演者プロフィール]

五十嵐太郎(Igarashi Taro)

パリ生まれ。建築史・建築批評。博士(工学)。東北大学大学院工学研究科教授。第64回芸術選奨文部科学大臣新人賞。第11回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展(2008年)日本館コミッショナー、あいちトリエンナーレ2013芸術監督をつとめる。ほかに「インポッシブル・アーキテクチャー」展(2019-20年)、「Windowology」展(2020-22年)、「Quand la Forme Parles」(2020-21年)、「アニメ背景美術に描かれた都市」展(2023年)などの監修をつとめる。主な著書に『新宗教と巨大建築 増補新版』(青土社、2022年)、『増補版 戦争と建築』(晶文社、2022年)、『モダニズム崩壊後の建築―1968年以降の転回と思想』(青土社、2018年)、『建築の東京』(みすず書房、2020年)など。*

卯城竜太(Ushiro Ryuta)

アーティストコレクティブ Chim↑Pom from Smappa!Groupのメンバー。2005年に東京で結成。社会問題やそのシステムに対して独特な視点から現代のリアルを提示、都市論などを展開する。国際的に活動を展開し、各国の国際展、ビエンナーレに参加。グッゲンハイム美術館、ポンピドゥ・センターなどにコレクションされ、アジアを代表するコレクティブとして活動を展開中。個人としては新宿のスペースWHITEHOUSEの運営や、歌舞伎町アートセンター構想委員会の他、秘匿性の高い展覧会「ダークアンデパンダン」のディレクション、執筆、daitai art mapの運営などを手掛ける。主著に『活動芸術論』(2022)など。

岡部あおみ(Okabe Aomi)

東京都生まれ。美術評論家、キュレーター。国際基督教大学、ソルボンヌ大学修士、パリ・ルーヴル学院第3課程卒業。パリ・ポンピドゥ・センターで「前衛芸術の日本1910‐1970」、「国際美術映像ビエンナーレ」に関わる。パリ国立高等美術学校講師・客員教授、ニューヨーク大学客員研究員。メルシャン軽井沢美術館チーフ・キュレーター、武蔵野美術大学教授、パリ日本文化会館展示部門アーティスティック・ディレクター、上野文化の杜未来構想実行委員会国際部ディレクターを歴任。パリで真鍋大度+石橋素展、内藤礼展、米田知子展などを実施。95年の震災後、ジョルジュ・ルース阪神アートプロジェクト、東日本大震災後に宮城県松島でもアートプロジェクトを実施。著書に『ポンピドゥー・センター物語』、『アートと女性と映像─グローカル・ウーマン』ほか。映像の監督作品に『田中敦子 もうひとつの具体』。インタビューサイト:culture powerを発足。*

君島彩子(Kimishima Ayako)

和光大学講師。専門は物質宗教論、宗教美術史、近代仏教史、万博学。国際日本文化研究センター博士研究員、日本学術振興会特別研究員を経て現職。博士(学術)。「現代のマリア観音と戦争死者慰霊」にて中外日報社、第15回涙骨賞。学位論文「平和祈念信仰における観音像の研究」にて第15回国際宗教研究所賞・奨励賞受賞。単著『観音像とは何か――平和モニュメントの近・現代』(2021年、青弓社)。監修した展覧会に「万博と仏教――オリエンタリズムか、それとも祈りか」(2023年)など。近年の論文「地蔵信仰における石と布」『宗教と社会』(2024年)、「沖縄国際海洋博覧会と平和祈念公園の成立」『万博学 = Expo-logy』(2024年)など。

暮沢剛巳(Kuresawa Takemi)

青森県生まれ。美術評論。武蔵野美術大学、女子美術大学講師を経て、東京工科大学デザイン学部教授。著書に『核のプロパガンダ』(平凡社)、『ミュージアムの教科書』(青弓社)、『拡張するキュレーション』(集英社)、共著に『オリンピックと万博』(筑摩書房)、共著に『万国博覧会と「日本」』(勁草書房)『大阪万博が演出した未来』『幻の万博』(以上、青弓社)、『Hisitory of Japanese Art after 1945』(Leuven Univ Press)など。*

四方幸子(Shikata Yukiko)

十和田市現代美術館館長、美術評論家連盟会長。「対話と創造の森」アーティスティックディレクター。多摩美術大学・東京造形大学客員教授、武蔵野美術大学・情報科学芸術大学院大学(IAMAS)・京都芸術大学非常勤講師。「情報フロー」というアプローチから諸領域を横断する活動を展開。1990年代よりキヤノン・アートラボ(1990-2001)、森美術館(2002-04)、NTTインターコミュニケーション・センター[ICC](2004-10)と並行し、インディペンデントで先進的な展覧会やプロジェクトを多く実現。国内外の審査員を歴任。著書に『エコゾフィック・アート 自然・精神・社会をつなぐアート論』(2023年)。共著多数。

菅原伸也(Sugawara Shinya)

美術批評・理論。1974年生まれ。コンテンポラリー・アート、そしてアートと政治との関係を主な研究分野としている。主な論考に、「質問する」(ART iT)での田中功起との往復書簡、「タニア・ブルゲラ、あるいは、拡張された参加型アートの概念について」(ART RESEARCH ONLINE)、「リヒター、イデオロギー、政治––––ゲルハルト・リヒター再読」 (『ユリイカ』2022年6月号)がある。最近の論考に、「いかにして美術史を語るか、もしくは語らないか──3つの展覧会を中心にして:「TRIO」「シアスター・ゲイツ展」「異文化は共鳴するのか?」」(Tokyo Art Beat)など。*

三木学(Miki Manabu)

奈良県生まれ。美術評論、色彩研究、ソフト開発。大阪府万博記念公園運営審議委員。京都芸術大学非常勤講師。共編著に『大大阪モダン建築』(2007年)、『フランスの色景』(2014年)、『新・大阪モダン建築』(2019年、すべて青幻舎)、『キュラトリアル・ターン』(昭和堂、2020年)など。展示・キュレーションに 「アーティストの虹-色景」『あいちトリエンナーレ2016』(愛知県美術館、2016年)など。ソフトウェア企画に、『Feelimage Analyzer』(ビバコンピュータ株式会社、IPAソフトウェア・プロダクト・オブ・ザ・イヤー2009受賞)など。*

*美術評論家連盟会員

2025年度 シンポジウム実行委員会: 五十嵐太郎(実行委員長)、暮沢剛巳、四方幸子、三木学

———————————————————————————————————————————-

[お問い合わせ]

美術評論家連盟 シンポジウム 2025 実行委員会

美術評論家連盟 <aicajpn@gmail.com> 内